金融市場とは、お金を必要とする人と余裕のある人との間で資金のやり取りが行われる場のことを指します。具体的には、個人・企業・政府などが資金の調達や運用を行うための仕組みであり、日本だけでなく世界中で日々膨大な取引が行われています。

一見専門的に見えますが、実は家計や企業の資金活動、政策決定とも密接につながっている仕組みです。全体像と各市場の役割、中央銀行の働きを理解することで、経済ニュースの見方や投資判断にも深みが出てきます。

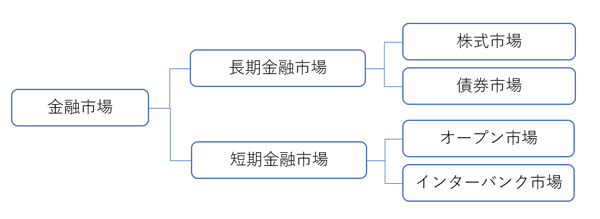

金融市場の構図

金融市場は、大きく「長期金融市場」と「短期金融市場」に分けられます。資金の取引期間や参加者によって細かく分類されており、それぞれの市場が役割を担いながら資金の流れを支えています。

- 長期金融市場:株式や債券など、1年以上の中長期的な資金を取引する市場。企業の資金調達や長期投資に活用されます。

- 株式市場(例:東京証券取引所)

- 債券市場(例:国債、社債の発行・取引)

- 短期金融市場:1年以内の資金を取引する市場で、主に金融機関同士が資金の貸し借りを行う場です。資金繰りや決済の調整を行うための市場であり、金融政策と密接に関連しています。

- オープン市場(一般企業も参加できる市場)

- 債券現先市場

- 債権レポ市場

- CD市場(Certificate of Deposit:譲渡制預金。譲渡/売却できる定期預金)

- CP市場(コマーシャルペーパー。無担保の約束手形)

- インターバンク市場

- コール市場

- 手形市場

- オープン市場(一般企業も参加できる市場)

長期金融市場では、企業の資金調達や投資家の中長期的な資産運用が行われ、短期金融市場では、金融機関同士の資金の貸し借りや企業の短期的な資金調達が行われています。両者が連動しながら、経済活動を支える資金の循環が保たれています。

短期金融市場について

短期金融市場(マネー・マーケット)は、金融機関などが余剰資金の運用や不足資金の調達を行う市場であり、以下のような取引形態があります。

- コール市場:銀行などの金融機関が、1日単位などの非常に短期間で資金を貸し借りする市場。もっとも代表的な短期金融市場。

- 無担保コールレート(オーバーナイト物)は、政策金利と連動しやすく、日本銀行の金融政策の効果が現れやすい指標とされています。

- 手形・CP市場:企業が短期資金を調達するために、約束手形やコマーシャルペーパー(CP)を発行し、投資家に販売する市場。

- 譲渡性預金(CD)市場:一定期間満期まで解約できないが、市場で売買が可能な預金。金融機関の短期資金運用に活用されます。

これらの短期市場の金利や取引量は、金融政策の動向や景気の先行きを敏感に反映します。日常的には意識されづらい市場ですが、金融システムの安定や企業活動を支える重要なインフラとして機能しています。

中央銀行による金融政策

中央銀行(日本では日本銀行)は、物価の安定と金融システムの安定を目的に、金融市場をコントロールする役割を担っています。中央銀行が行う政策を「金融政策」と呼び、その中核をなすのが金利の操作です。

主な金融政策の手段

- 公開市場操作(オペレーション):

- 中央銀行が民間銀行から国債を買い取ったり、売却したりすることで、市場の資金量を調整。

- 資金を供給すれば金利が下がり、資金を吸収すれば金利が上がる。

- 政策金利の設定:

- 無担保コール翌日物金利など、金融機関同士の貸借の基準となる金利を誘導。

- 金利が下がれば企業や個人の借入が活発になり、景気刺激につながる。

- 預金準備率操作:

- 銀行が中央銀行に預ける準備金の比率を調整することで、貸出余力をコントロール(日本では近年あまり活用されていない)。

金融政策の目的

- 物価の安定(インフレ・デフレの抑制)

- 雇用や生産の安定

- 金融システム全体の健全性の確保

金融政策は、短期金融市場を通じて実体経済に影響を及ぼし、結果として消費・投資・為替・物価などに広く波及します。したがって、投資家にとってもその動向を注視することが重要です。

金融緩和

景気が悪化した際に、金利を引き下げるなどして景気回復を目指します。

株価は上昇する傾向にある相場となります。

金融引き締め

景気が良くインフレが加速している際に、金利を引き上げるなどして景気減速を目指します。

株価は下落傾向となる相場となります。