モノの値段の決まり方

モノの値段は、売買されるときに交換される貨幣の分量(金額)であらわしたものを言います。価格ともいいます。

そしてその金額は、市場での需要と供給の関係で決まります。

市場(しじょう)というのは、売り手(供給者)と買い手(需要者)のあいだで商品などが自由に取引される場を言います。商品市場や、株式市場、外国為替市場、労働市場などがあります。

※市場(いちば)と読む場合は、魚市場や野菜市場など、目の前にある物理的な売買が行われる場を指します。

需要というのは、ある商品を買いたいと思っている人が買おうとする量のことをいい、供給というのは、売り手がその商品を売ろうとする量のことです。

需要が多く供給が少ないときは価格が上がり、反対に需要が少なく供給が多いときは値段が下がります。少ないほうが希少価値が高まり、値段が高くても買おうとする人がいるので値段があがります。逆に供給が多いと希少価値は下がり、売り手側はなんとか売ろうとして値段を下げていくため値段が下がります。

こうした売り手と買い手がともに多数いて、誰か一人が価格を決定する力を持たない状態を完全競争市場といいます。

需要と供給の法則

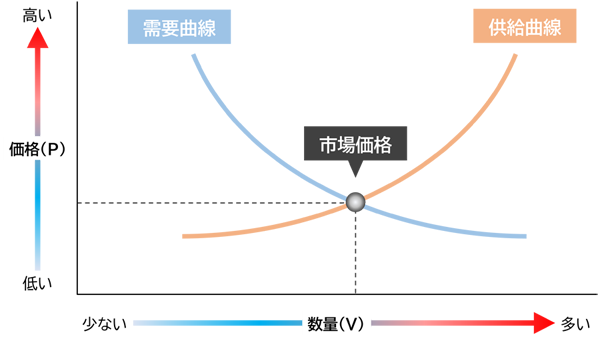

またこうした市場における価格の法則は、グラフでも表されます。

- 需要の法則:需要は価格が下がるほど大きくなり、価格が上がるほど小さくなる

- 供給の法則:供給は価格が下がるほど小さくなり、価格が上がるほど大きくなる

価格の自動調節作用

有名なアダム・スミスの「神の見えざる手」という表現で表されるように、自由競争のある市場経済では、需要と供給は常に変動するものの、価格の上下によって供給も変化し、需要と一致する方向に向かいます。これは価格の自動調節作用(機能)と呼ばれています。必要なものが必要なだけ生産されて、資源の最適配分によって経済の秩序が保たれます。

特別な価格

需要と供給とは無関係に決まる価格もあります。

独占価格

少数の大企業が、ある商品の生産を独占して一方的に決める価格

公共料金

道路、公園、上下水道、教育、行政サービスといった、国民の日常生活に欠かせないものについては、国や地方公共団体の決定や認可によって料金が決まります。

オープン価格

製造元に関係なく、小売店が販売価格を決められるものもあります。